La création d’entreprise requiert souvent des fonds de démarrage pour financer les premiers investissements, les frais de structure ou le développement commercial. Cependant, de nombreux porteurs de projets peinent à obtenir un crédit professionnel traditionnel. Heureusement, plusieurs options permettent de financer une création d’entreprise sans banque, en s’appuyant sur des outils juridiques sécurisés et reconnus.

Pourquoi chercher un financement alternatif ?

Le financement bancaire implique des conditions strictes : garanties personnelles, apport initial et solvabilité prouvée. Ces exigences excluent parfois les jeunes entrepreneurs ou les projets jugés trop innovants. Recourir à des solutions parallèles permet d’éviter un endettement prématuré tout en gardant le contrôle sur votre capital.

Les sources de financement participatif

Le crowdfunding (financement participatif en dons ou en prêts)

Le crowdfunding est très populaire auprès des créateurs d’entreprise qui souhaitent financer leur projet sans passer par une banque. Il en existe trois formes principales :

- Le don avec ou sans contrepartie : il s’agit de récolter des fonds sans remboursement, en échange d’un avantage symbolique ou matériel.

- Le prêt participatif (crowdlending) : des particuliers prêtent de l’argent à l’entreprise, selon une convention de prêt encadrée (prêt à intérêt ou gratuit).

- L’investissement en capital (crowdinvesting) : les contributeurs deviennent actionnaires minoritaires de votre société.

Un cadre juridique spécifique (ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014) encadre le financement participatif pour sécuriser les relations entre porteurs de projet et investisseurs.

Les plateformes à utiliser

Des plateformes agréées comme KissKissBankBank, Ulule, ou encore October (pour les prêts) facilitent ces démarches tout en apportant de la visibilité au projet. Veillez à bien consulter les conditions générales d’utilisation et les frais de service.

Le recours aux aides publiques ou privées

Les subventions et concours à la création

De nombreuses collectivités locales, organismes publics ou structures privées proposent des aides à la création d’entreprise :

- Subventions Bpifrance : pour les entreprises innovantes, ou les jeunes entreprises en phase d’amorçage.

- Aides des Régions : souvent sous la forme de prêts d’honneur ou de subventions d’amorçage.

- Concours à l’entrepreneuriat : tels que 101 projets, Pépite, Réseau Entreprendre, etc.

Ces aides peuvent être cumulées et permettent souvent un effet de levier pour débloquer d’autres financements plus tard. Attention : la plupart nécessitent un statut juridique formel (SAS, SARL, etc.).

Les prêts d’honneur

Le prêt d’honneur est un prêt à taux zéro, sans garantie ni intérêt personnel, consenti généralement par un réseau d’accompagnement (Initiative France, Réseau Entreprendre…). Il est considéré comme une quasi-fonds propres par les investisseurs et facilite l’amorçage.

Faire appel aux apports des associés

Les apports en numéraire ou en nature

Lors de la constitution d’une société, les associés peuvent apporter :

- Des apports en numéraire : sommes d’argent versées dans le capital de la société.

- Des apports en nature : biens matériels ou immatériels (fonds de commerce, véhicule, licence…) mis à disposition de la société.

Ces apports peuvent servir à constituer un capital social attractif, gage de confiance pour les partenaires commerciaux.

Les comptes courants d’associés

En sus de leur apport au capital, les associés peuvent financer l’activité par des apports en compte courant d’associé. Ce mécanisme contractuel permet de prêter temporairement de l’argent à la société. Le remboursement est possible à tout moment ou selon les modalités prévues dans les statuts ou une convention écrite. Il constitue une alternative viable et souple au financement bancaire.

L’autofinancement et le bootstrapping

Démarrer avec peu de moyens

Le bootstrapping consiste à créer son entreprise avec ses ressources propres, sans aide extérieure. Cela implique une gestion rigoureuse, une limitation des investissements et une stratégie commerciale basée sur la rentabilité immédiate. Il s’agit souvent du mode de financement privilégié pour les entreprises individuelles et les micro-entreprises.

Aspects juridiques à surveiller

Il est essentiel de formaliser tout apport personnel injecté dans l’entreprise, pour distinguer clairement le patrimoine de l’entrepreneur du patrimoine professionnel. Cette précaution permet également, en cas de cession ou de dissolution, d’assurer une restitution équitable des ressources mises à disposition.

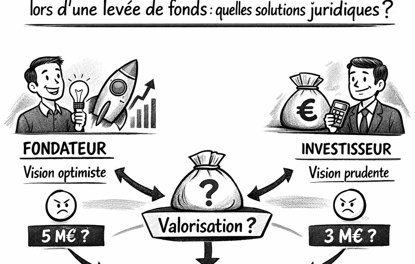

Faire appel aux fonds d’investissement privés

Pour les projets à fort potentiel, notamment dans les secteurs innovants, il est envisageable de faire entrer un investisseur en capital (business angels, fonds régionaux, family offices…). Ces partenaires apportent à la fois des fonds et un accompagnement stratégique, mais peuvent exiger un droit de regard sur votre gouvernance. Un pacte d’associés est alors fortement recommandé pour encadrer les relations juridiques entre parties.

Dans ce cadre, la forme juridique de votre société doit être adaptée à l’ouverture du capital (SAS ou SA de préférence).

Conclusion

Il est tout à fait possible de financer une création d’entreprise sans banque. Le recours au financement participatif, aux aides publiques, aux apports des associés ou à des investisseurs privés constitue une base solide pour démarrer votre activité, tout en maîtrisant vos risques. Il est crucial de faire accompagner ces décisions par un conseil juridique afin d’assurer la sécurité des opérations et la clarté des engagements entre parties prenantes.

Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique annuel et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.