![]()

Les pratiques anticoncurrentielles constituent une atteinte directe au bon fonctionnement du marché. Encadrées par le droit français et européen de la concurrence, elles regroupent l’ensemble des comportements visant à fausser, restreindre ou empêcher la concurrence. L’objectif du droit est de garantir une libre concurrence au bénéfice du consommateur, tout en assurant une régulation des rapports entre entreprises.

Fondements juridiques

En droit français

- Article L. 420-1 du Code de commerce : interdit les ententes, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

- Article L. 420-2 du Code de commerce : prohibe l’abus de position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique.

En droit de l’Union européenne

- Article 101 du TFUE : prohibe les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence.

- Article 102 du TFUE : interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Typologie des pratiques anticoncurrentielles

Les ententes

Les ententes peuvent être horizontales (entre concurrents) ou verticales (entre entreprises à différents niveaux de la chaîne de production).

Exemples :

- Fixation concertée des prix,

- Répartition de marchés ou de clients,

- Limitation de la production ou des investissements,

- Ententes dénoncées par des clauses contractuelles ou des pratiques parallèles.

L’entente peut être sanctionnée même en l’absence d’effets réels sur le marché si son objet est anticoncurrentiel (jurisprudence Cartes bancaires, CJUE, 2014).

Les abus de position dominante

Une entreprise en position dominante commet un abus si elle adopte un comportement de nature à évincer les concurrents ou à exploiter abusivement les clients ou fournisseurs.

Exemples :

- Pratiques de prix prédateurs (tarifs inférieurs aux coûts),

- Remises fidélisantes ou discriminatoires,

- Refus de vente ou d’accès à une infrastructure essentielle,

- Couplage de produits ou vente liée.

L’appréciation repose sur la délimitation du marché pertinent et la preuve de l’existence d’un pouvoir de marché significatif.

L’abus de dépendance économique (spécificité française)

Ce concept vise les situations dans lesquelles une entreprise abuse de la situation de dépendance dans laquelle se trouve un partenaire commercial.

Conditions :

- L’entreprise victime n’a pas de solution alternative raisonnable,

- L’abus est de nature à affecter le fonctionnement ou la structure du marché,

- L’exploitation abusive peut se manifester par une rupture brutale de relations commerciales, des conditions commerciales déloyales, etc.

Sanctions

Les pratiques anticoncurrentielles peuvent donner lieu à des sanctions économiques et civiles :

- Amendes administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence (jusqu’à 10 % du CA mondial),

- Nullité des clauses anticoncurrentielles,

- Dommages-intérêts pour les victimes (actions de follow-on),

- Possibilité d’injonctions, mesures conservatoires ou engagements.

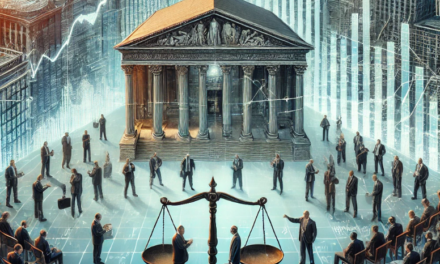

Rôle de l’Autorité de la concurrence et des juridictions

L’Autorité de la concurrence dispose de pouvoirs d’enquête, de perquisition, de clôture par transaction ou d’engagements. Ses décisions peuvent être contestées devant la Cour d’appel de Paris.

Les juridictions civiles et commerciales peuvent également être saisies pour faire constater des pratiques anticoncurrentielles et obtenir réparation.

Actualités jurisprudentielles et doctrinales

L’évolution du droit de la concurrence se traduit par une intensification de l’approche fondée sur les effets économiques et une lecture plus nuancée des pratiques commerciales.

Jurisprudence européenne récente

- Affaire Google Shopping (CJUE, 2021) : La Cour a confirmé la sanction de Google par la Commission européenne pour avoir favorisé son propre comparateur de prix au détriment de ses concurrents, au moyen d’un traitement algorithmique préférentiel. L’arrêt marque un tournant dans le traitement des abus de position dominante dans l’univers numérique.

- Affaire Intel (Trib. UE, 2022) : Le Tribunal de l’UE a affiné l’analyse des rabais conditionnels octroyés par Intel, soulignant la nécessité d’une démonstration rigoureuse des effets anticoncurrentiels. Cette décision a renforcé l’approche économique fondée sur les preuves concrètes d’éviction de concurrents.

Jurisprudence française récente

- Décision Altice/SFR (Autorité de la concurrence, 2016-2018) : L’opérateur a été sanctionné pour avoir anticipé la prise de contrôle de ses cibles avant l’autorisation officielle de concentration. Cette décision a précisé la portée du gun jumping en droit français.

- Apple Distribution (Autorité de la concurrence, 2020) : Apple a écopé d’une amende record de 1,1 milliard d’euros pour ententes verticales et abus de dépendance économique à l’égard de ses revendeurs. L’affaire illustre la convergence des pratiques anticoncurrentielles et du déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

Apports doctrinaux

La doctrine souligne :

- Une hybridation croissante du droit de la concurrence et du droit de la régulation numérique,

- L’émergence du concept de gatekeepers (contrôleurs d’accès numériques) dans les textes européens comme le Digital Markets Act (DMA),

- Le renforcement des outils d’analyse ex ante (tests d’effets, outils de simulation économique).

L’influence du modèle américain (efficiency defense, test d’éviction, critères dynamiques) se fait sentir dans la jurisprudence européenne, sans pour autant écarter les spécificités protectrices du modèle continental, notamment en matière de protection des PME et de diversité des acteurs économiques.

Conclusion

La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles vise à protéger l’économie de marché et l’intérêt du consommateur. Pour les entreprises, il est essentiel de mettre en place des programmes de compliance, de former les dirigeants et de s’entourer de conseils juridiques afin de limiter les risques et réagir efficacement en cas de contrôle ou de contentieux.