L’assemblée générale constitue un organe décisionnel central des sociétés. Elle réunit les associés ou actionnaires pour adopter des décisions importantes relatives au fonctionnement ou à la stratégie de la société : approbation des comptes, nomination des dirigeants, modification des statuts, etc. Ces décisions engagent l’ensemble des associés, ce qui rend leur déroulement et leur régularité essentiels.

Les causes de contestation des décisions d’assemblée générale

Il arrive que certains associés ou tiers souhaitent remettre en cause une ou plusieurs décisions prises en assemblée générale. Ce type de contentieux est encadré par des règles précises du droit des sociétés.

Vice de forme ou de procédure

Les décisions peuvent être contestées lorsque la procédure de convocation, de tenue ou de formalité de l’assemblée générale a été irrégulière. Cela inclut :

- Convocation irrégulière ou non respect du délai légal

- Ordre du jour imprécis ou incomplet

- Absence de documents préparatoires (comptes, rapports de gestion…)

- Non-respect des règles de majorité prévues dans les statuts

Violation de dispositions légales ou statutaires

Une décision d’assemblée générale peut être annulée si elle contrevient aux dispositions du Code de commerce ou aux clauses des statuts de la société. Par exemple :

- Une augmentation de capital opérée sans autorisation statutaire préalable

- Une décision prise alors que le quorum requis n’est pas atteint

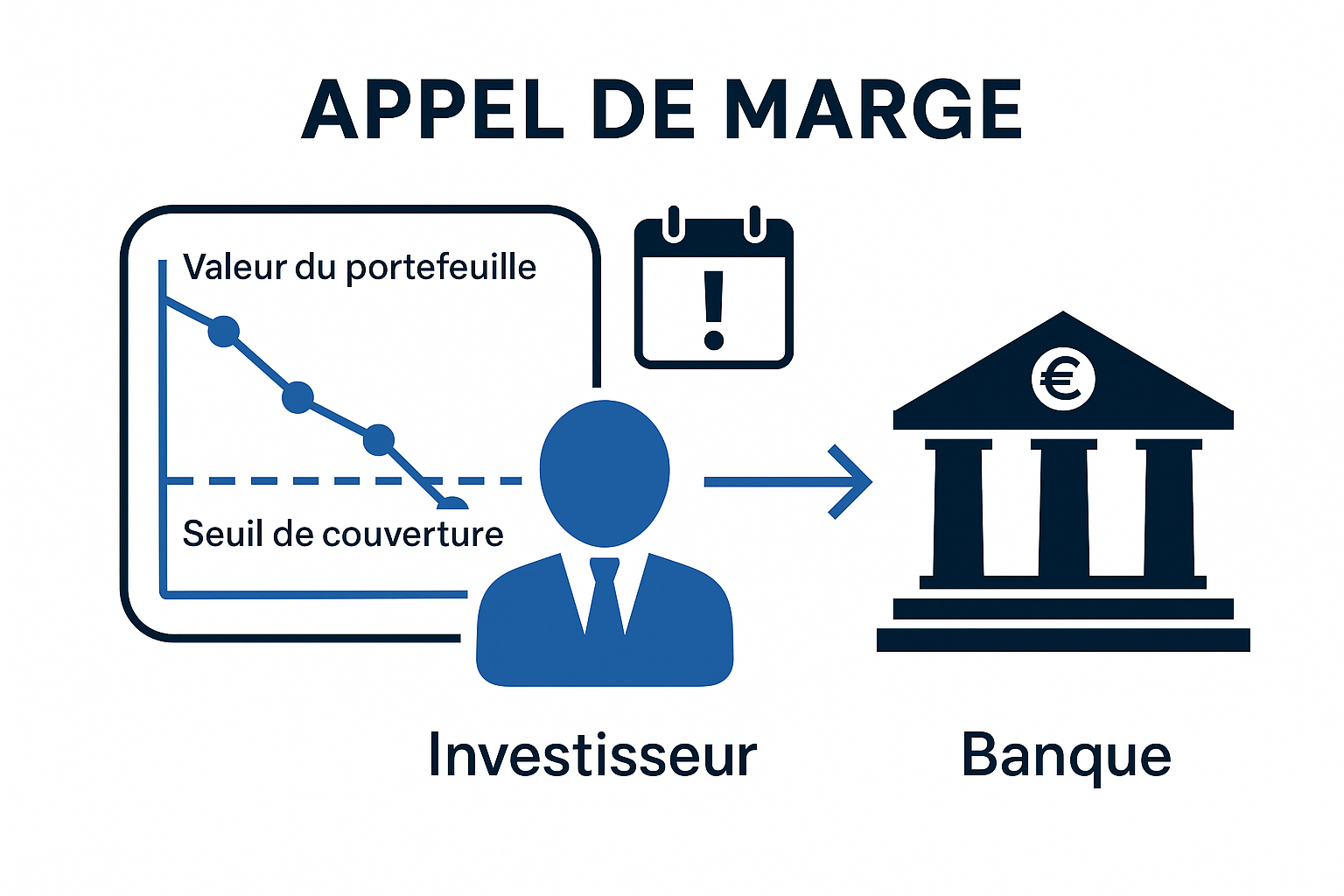

Abus de majorité ou de minorité

Dans certains cas, les décisions peuvent faire l’objet d’une contestation de décision pour abus de majorité lorsque la décision, prise dans l’intérêt personnel de certains associés, va à l’encontre de l’intérêt social. L’abus de minorité peut également être relevé quand des associés empêchent volontairement l’adoption d’une décision essentielle à la survie de la société, par exemple lors d’une augmentation de capital cruciale.

Conditions et délais pour contester une décision d’assemblée

Qui peut contester ?

Les associés ou actionnaires

-

Base légale : article L.235-1 du Code de commerce. En principe, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »

-

En conséquence, tout associé ou actionnaire, même minoritaire, peut agir en nullité d’une décision contraire à la loi ou aux statuts.

-

L’intérêt à agir est présumé du seul fait de la qualité d’associé/actionnaire (jurisprudence constante, ex. Cass. com. 20 janv. 1987).

-

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir assisté à l’assemblée ou voté contre : tout associé/actionnaire peut contester.

Les tiers (créanciers, cocontractants, etc.)

La nullité ne peut être demandée que par la société ou par un associé. De manière exceptionnelle, elle peut aussi être demandée par un tiers s’il y a un intérêt légitime. En effet, la jurisprudence admet à titre exceptionnel qu’un tiers puisse agir s’il démontre un intérêt direct et personnel. Cass. com., 18 mars 2003, n°00-12.721 : un créancier de société a été jugé recevable à agir en nullité d’une réduction de capital frauduleuse, car elle portait directement atteinte à ses droits. Cela reste rare et strictement encadré : un simple « intérêt économique » ou « intérêt indirect » ne suffit pas.

Le commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes n’est pas en principe habilité à agir en nullité des décisions sociales. Ses pouvoirs sont encadrés par les articles L.823-12 et suivants du Code de commerce :

-

-

Procédure d’alerte (L.234-1 et s. C. com.).

-

Révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il a connaissance (L.823-12).

-

Possibilité de saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir la communication de documents ou constater des irrégularités.

Donc il ne peut pas introduire directement une action en nullité, sauf cas exceptionnel prévu par un texte spécial.

-

Délai pour agir en nullité

-

Le délai de droit commun pour demander la nullité d’une décision sociale est de 3 ans à compter de la décision contestée (article L.235-9 du Code de commerce).

-

Certains textes prévoient des délais plus courts pour des situations particulières (ex. contestations en matière de procédures collectives ou d’opérations sur titres).

Une fois le délai expiré, sauf cas exceptionnels (fraude, dissimulation, nullité absolue), la décision devient définitive.

D’où l’importance de réagir rapidement et de solliciter l’assistance d’un avocat spécialisé en droit des sociétés pour sécuriser la démarche.

Conséquences de l’annulation d’une décision d’assemblée générale

Lorsqu’un tribunal annule une décision d’assemblée générale, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé. Cela peut entraîner :

- La remise en cause de nominations (dirigeants, commissaires, etc.)

- La nullité d’opérations juridiques (augmentation de capital, fusion…)

- Des dommages et intérêts le cas échéant, au profit des associés lésés

Dans tous les cas, l’objectif du juge est de rétablir la régularité du processus démocratique et le respect de l’intérêt social.

Prévenir les contentieux : bonnes pratiques pour les dirigeants

Pour éviter toute contestation décision ou litige lié à l’assemblée générale, les dirigeants de TPE/PME peuvent adopter plusieurs bonnes pratiques :

- Rédiger des convocations claires et respectueuses du délai légal

- Préparer soigneusement l’ordre du jour et les documents remis aux associés

- Tenir un procès-verbal rigoureux et détaillé

- Faire valider les décisions sensibles avec l’appui d’un conseil juridique

Une bonne gouvernance juridique contribue à la stabilité et à la transparence de la société, tout en limitant les risques de contentieux.

Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique annuel et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.