Dans le cadre d’un bail commercial, il est courant d’insérer une clause résolutoire permettant au bailleur de résilier automatiquement le contrat en cas de manquement du locataire à certaines obligations. Ce mécanisme contractuel, strictement encadré par la loi, est souvent source de litige entre propriétaires et commerçants locataires. Quand peut-elle s’appliquer ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre ? Cet article vous livre les éléments essentiels à connaître en tant que dirigeant de TPE ou PME.

Définition et utilité de la clause résolutoire

Une clause de résiliation automatique

La clause résolutoire est une stipulation intégrée dans le bail commercial, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat si le locataire manque à certaines obligations contractuelles prévues dans le contrat (exemples : défaut de paiement du loyer, non-respect de la destination des locaux, absence d’assurance).

Elle a donc un effet automatique, sans besoin pour le bailleur de saisir immédiatement le juge pour constater la rupture du contrat, à condition que la procédure prévue par la loi soit respectée.

Un outil de pression pour le bailleur

Pour le bailleur, la clause résolutoire est un moyen efficace de faire respecter les obligations du locataire. Elle incite fortement ce dernier à régulariser sa situation sous peine d’être expulsé rapidement. Toutefois, elle ne peut pas être mise en œuvre de manière abusive et doit respecter certaines étapes précises.

Conditions d’application de la clause résolutoire

Contrairement à une rupture unilatérale, la mise en œuvre d’une clause résolutoire est encadrée par l’article L.145-41 du Code de commerce. Elle suppose le respect d’une procédure précise.

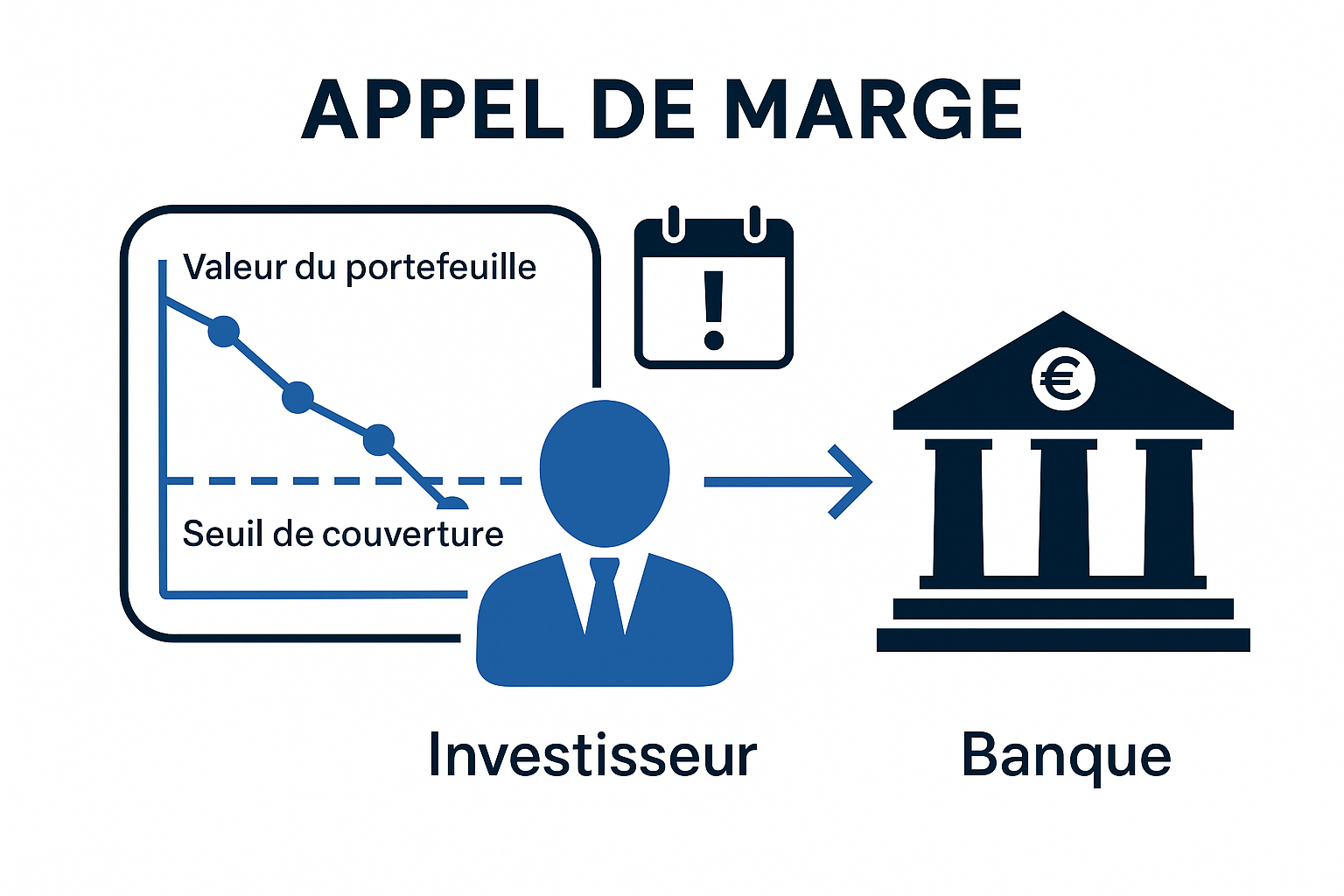

Un commandement de payer ou de faire préalable

Avant d’engager la résiliation, le bailleur doit faire délivrer au locataire un commandement d’huissier visant spécifiquement la clause résolutoire et accordant un délai d’un mois au locataire pour régulariser la situation. Ce document doit mentionner de manière claire les manquements reprochés (impayés, travaux non réalisés, etc.).

Un délai légal d’un mois pour régulariser

Le locataire dispose alors d’un délai incompressible d’un mois pour mettre fin au manquement. S’il régularise à temps (paiement du loyer, fourniture d’une attestation d’assurance, etc.), la clause ne peut pas jouer.

Une action judiciaire possible en cas d’inexécution

Si le locataire ne régularise pas dans le délai d’un mois, le bailleur peut alors saisir le juge pour demander l’expulsion et constater la résiliation du bail. Même si la clause produit ses effets de plein droit, le recours au juge reste nécessaire pour constater la résiliation et ordonner les mesures consécutives (expulsion notamment).

La procédure de référé devant le tribunal judiciaire

Lorsque le délai d’un mois prévu par le commandement est expiré sans régularisation du locataire, le bailleur doit saisir le juge afin de constater la résiliation du bail et d’ordonner, le cas échéant, l’expulsion. Cette saisine se fait généralement en référé devant le président du tribunal judiciaire, compétent pour statuer rapidement en matière d’urgence.

Un juge des référés compétent en matière de clause résolutoire

Le juge des référés n’a pas à trancher le fond du litige : il vérifie uniquement que les conditions légales d’application de la clause résolutoire sont réunies (commandement régulier, expiration du délai d’un mois, persistance du manquement). Si ces conditions sont établies, il peut constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner les mesures nécessaires (expulsion du locataire, fixation d’une indemnité d’occupation).

Une procédure rapide et adaptée à l’urgence

L’avantage du référé réside dans sa rapidité. Là où une procédure au fond pourrait prendre plusieurs mois, l’audience de référé permet au bailleur d’obtenir une décision provisoire en quelques semaines. Cela correspond à l’objectif même de la clause résolutoire : mettre fin sans délai à une situation de blocage.

Les moyens de défense du locataire

Lors de l’audience de référé, le locataire peut néanmoins présenter différents arguments :

-

Prouver la régularisation de sa situation (par exemple en justifiant du paiement intervenu avant l’audience).

-

Contester la régularité du commandement (erreur de forme, absence de visa de la clause résolutoire).

-

Solliciter des délais de grâce en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, pouvant suspendre les effets de la résiliation.

-

Invoquer une situation de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), qui paralyse l’application de la clause.

L’ordonnance de référé

La décision rendue par le juge prend la forme d’une ordonnance de référé. Elle a un effet exécutoire immédiat, ce qui permet au bailleur de procéder rapidement aux mesures d’expulsion par voie d’huissier. Toutefois, elle peut être contestée par appel, sans pour autant suspendre automatiquement l’exécution.

Les principaux cas d’application de la clause résolutoire

Voici les situations les plus courantes dans lesquelles une clause résolutoire peut être activée :

- Défaut de paiement des loyers et charges : c’est le cas le plus fréquent. Toute dette locative impayée peut justifier l’usage de cette clause si elle est mentionnée dans le bail.

- Défaut d’assurance : le locataire doit assurer les locaux contre certains risques. À défaut, si cette obligation est prévue dans le bail, la clause résolutoire peut s’appliquer.

- Violation de la destination des locaux : un changement d’activité non autorisé peut entraîner la résiliation.

- Travaux interdits ou non autorisés : l’exécution de travaux non conformes aux clauses du bail peut également constituer un motif valable.

Les limites à l’application de la clause résolutoire

Appréciation souveraine du juge

Le juge reste le garant d’une application équitable de la clause résolutoire. Il peut, dans certaines situations exceptionnelles, refuser la résiliation notamment en cas d’abus manifeste du bailleur ou si le manquement est minime.

Possibilité de délai de grâce

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le locataire peut, dans certaines circonstances, solliciter auprès du juge un délai de grâce pour régulariser ses obligations sur une période allant jusqu’à deux ans. Ce mécanisme peut temporairement suspendre les effets de la clause résolutoire.

Protection du locataire en redressement ou liquidation judiciaire

En cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), la clause résolutoire est inapplicable de plein droit à l’égard du mandataire judiciaire tant que certaines conditions de paiement sont respectées. Le bail commercial devient un élément protégé du patrimoine de l’entreprise le temps de la procédure.

Conclusion : un mécanisme efficace mais encadré

La clause résolutoire en bail commercial est un outil puissant à la disposition du bailleur, mais son efficacité dépend du strict respect de la procédure légale : commandement préalable, délai de régularisation, et éventuelle intervention du juge. Pour le locataire commerçant, elle peut constituer une menace si ses obligations ne sont pas suivies rigoureusement.

En cas de litige, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en contentieux afin d’évaluer la validité de la clause, la procédure à suivre et les moyens de défense éventuels.

Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique annuel et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.