Dans un contexte économique où les coûts logistiques, notamment les frais de transport routier, représentent une part significative des charges d’exploitation, les litiges relatifs à la facturation sont de plus en plus fréquents. Les contentieux logistiques peuvent rapidement impacter la trésorerie et la relation entre un donneur d’ordre et son transporteur. Les chefs d’entreprise de TPE et PME doivent donc être particulièrement vigilants aux aspects contractuels et juridiques de la gestion du transport.

Sources de litiges relatifs aux frais de transport

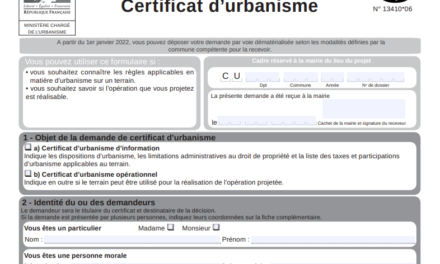

Absence ou imprécision contractuelle

Beaucoup de conflits naissent en raison de l’absence de contrat écrit entre les parties, ou de clauses floues sur les modalités de calcul des frais de transport routier. Or, le contrat est indispensable pour définir :

- Le tarif et les conditions de mise à jour (indexations, révisions de tarifs carburant, etc.)

- Les délais de livraison et les pénalités en cas de retard

- Les surcoûts éventuels (stationnement, manutention, attente, péage…)

Révisions tarifaires et indexation carburant

Le Code de commerce (article L.3222-1) prévoit que le prix du transport intègre une clause d’indexation automatique sur le prix du carburant.

L’absence de clause, ou son application irrégulière, est une source fréquente de litige. Le transporteur peut exiger a posteriori la révision du prix si cette obligation légale n’a pas été respectée.

Facturation non conforme ou contestée

Un autre point de friction fréquent est la facturation. Plusieurs cas peuvent se présenter :

- Facture émise sans livraison effective

- Divergence entre le devis accepté et la facture finale

- Application d’une TVA erronée (notamment dans le transport international)

- Refacturation abusive de prestations annexes

Un désaccord sur la facture peut rapidement se transformer en véritable litige de facturation nécessitant une mise en demeure, voire une action judiciaire si aucun accord amiable n’est obtenu.

Délais de paiement encadrés

Les délais de règlement des factures de transport sont encadrés par l’article L.441-10 du Code de commerce.

Sauf stipulation particulière, le délai maximal est de 30 jours à compter de la date de facturation.

Le non-respect entraîne automatiquement l’application de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Responsabilités juridiques des parties

Le rôle du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre (souvent une entreprise cliente) est tenu de donner des instructions précises au transporteur et doit s’assurer que les données essentielles (adresse, horaires, nombre de palettes ou colis) sont correctement communiquées. En cas de litige, une mauvaise préparation de la mission pourrait engager sa propre responsabilité.

Les obligations du transporteur

Le transporteur est légalement tenu à une obligation de résultat : il doit livrer conformément aux termes convenus. Lorsque des surcoûts apparaissent (délai trop court, vol, avarie, etc.), leur prise en charge dépend des responsabilités définies au contrat. En l’absence de stipulations claires, ce sont les dispositions du Code des transports qui s’appliquent.

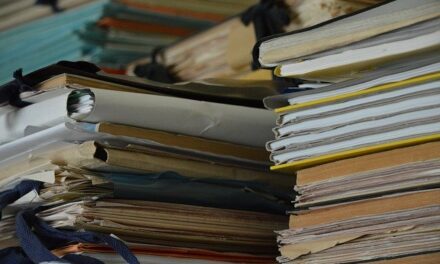

Preuves à conserver en cas de litige

Pour se défendre, le transporteur doit conserver :

-

La lettre de voiture (CMR ou nationale),

-

Les bons de livraison signés,

-

Les rapports d’incident ou d’attente,

-

Les factures détaillées.

Ces pièces sont essentielles devant le juge commercial pour prouver la réalité du service exécuté ou justifier un surcoût facturé.

Mécanismes de résolution des litiges

Essayer une résolution amiable

Dans un premier temps, il est recommandé de tenter une négociation directe ou d’avoir recours à un tiers (ex. : médiateur ou avocat). Une solution amiable permet souvent une issue plus rapide et moins coûteuse.

Action en justice

Si l’amiable échoue, le contentieux entre dans le domaine judiciaire. L’action peut être portée au tribunal de commerce. L’entreprise doit alors prouver la réalité du préjudice économique lié à la mauvaise exécution du transport ou à la facturation injustifiée. Cela implique de réunir tous les justificatifs nécessaires (bons de livraison, lettres de voiture, factures, échanges de mails, etc.).

Prescription des actions en transport

Les actions en paiement ou en contestation de factures de transport doivent être intentées dans un délai d’un an (article L.133-6 du Code de commerce pour le transport national ; article 32 de la Convention CMR pour l’international).

Ce délai court à partir du jour où la facture est exigible. Passé ce délai, l’action devient irrecevable.

Bonnes pratiques pour limiter les litiges

Quelques conseils juridiques permettent de prévenir les contentieux logistiques :

- Formaliser un contrat de transport détaillant tarifs, délais, responsabilités.

- S’assurer que les factures soient précises, complètes et accompagnées des justificatifs.

- Documenter l’ensemble des échanges avec les prestataires logistiques.

- Former les équipes internes à la gestion des litiges logistiques et comptables.

- Faire appel à un avocat en recouvrement pour accompagner la mise en place de procédures efficaces.

Conclusion

Les contentieux liés aux frais de transport et à la facturation sont fréquents mais peuvent souvent être évités grâce à une bonne anticipation contractuelle et documentaire. Les TPE et PME, souvent vulnérables face à ces litiges, ont tout intérêt à bénéficier d’un accompagnement juridique régulier pour sécuriser leurs échanges commerciaux et limiter les risques.

Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique annuel et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.