Les retards de livraison en transport routier représentent un enjeu majeur pour les entreprises. Ils perturbent la chaîne logistique, entraînent des pertes financières, mettent en péril des contrats et fragilisent la relation client. Or, le droit français et international encadre précisément les droits et obligations des transporteurs et des chargeurs.

Quand parle-t-on juridiquement d’un « retard » et qui est responsable ?

Définition légale

Il y a retard de livraison lorsque la marchandise n’est pas livrée à la date convenue ou, à défaut, dans les délais prévus par le contrat type général.

L’article L.133-2 du Code de commerce est clair :

« Il y a retard lorsque la marchandise n’est pas livrée à la date convenue […] Le transporteur est présumé responsable du retard dès lors qu’il n’a pas livré dans le délai prévu, sauf s’il établit l’existence d’un cas de force majeure. »

Autrement dit, la responsabilité du transporteur est présumée. Il lui appartient de prouver que le retard résulte :

-

soit d’un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur),

-

soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire (ex. instructions contradictoires, défaut d’emballage, adresse erronée).

Référence de délai à défaut

En l’absence de convention écrite, le délai normal est fixé par les contrats types :

– 450 km par jour constituent la référence pour apprécier un dépassement fautif.

Exemple pratique

Un transporteur devait livrer un lot complet Lyon–Paris en 24 heures. S’il livre après 72 heures sans force majeure, le retard est caractérisé, et il en répond juridiquement.

Quelles indemnités peut-on obtenir en cas de retard ?

Transport intérieur (droit français)

Par défaut, l’indemnisation du préjudice résultant d’un retard est plafonnée au prix du transport (article L.133-2 C. com).

Exception : une déclaration d’intérêt spécial à la livraison permet d’élever ce plafond si elle a été convenue par écrit avant le transport.

Le Conseil d’État a validé ce mécanisme, considérant que le plafond « prix du transport » n’est pas abusif, car :

-

le chargeur peut toujours formuler une déclaration spéciale,

-

et l’exception joue en cas de faute lourde du transporteur.

Transport international (Convention CMR)

La Convention CMR, applicable aux transports transfrontaliers, pose des règles spécifiques :

-

Toute clause contractuelle exonérant le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle (art. 41 CMR).

-

Le régime d’indemnisation est prévu par l’article 23.

-

En cas de dol ou de faute équivalente au dol, les limitations tombent (art. 29 CMR).

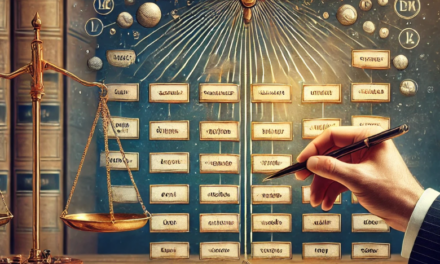

Tableau – Plafonds usuels applicables au retard

| Contexte | Plafond par défaut | Comment l’élever ? |

|---|---|---|

| Transport intérieur (contrat type général) | Prix du transport | Déclaration d’intérêt spécial à la livraison |

| Transport international (CMR) | Plafonds CMR (art. 23) | Dol ou faute équivalente (art. 29) |

Concrètement, sans précaution contractuelle, vos pertes de chiffre d’affaires ou vos pénalités client ne seront indemnisées qu’à hauteur du prix du fret, souvent dérisoire par rapport au dommage réel.

Peut-on dépasser les plafonds d’indemnisation ?

Déclaration d’intérêt spécial

L’arme principale reste la déclaration d’intérêt spécial à la livraison, qui substitue le montant déclaré au plafond légal. Elle doit être convenue par écrit avant la prise en charge.

Exemple : pour une livraison de matériel d’exposition critique (salon professionnel), l’expéditeur peut déclarer un intérêt spécial de 50 000 €. En cas de retard, ce montant sert de référence à l’indemnisation.

Clauses réputées non écrites

En messagerie rapide, une clause limitant l’indemnisation au prix du transport est parfois jugée non écrite si elle contredit une obligation essentielle de célérité. Mais les plafonds légaux restent applicables, sauf en cas de faute lourde.

La faute lourde

Elle suppose une négligence d’une extrême gravité confinant au dol. Le seul retard ne suffit pas à la caractériser. La jurisprudence exige des faits précis (ex. transporteur qui ignore délibérément des instructions connues comme critiques).

Quelles démarches probatoires et procédurales entreprendre ?

Mise en demeure

En principe, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le transporteur de livrer. Exceptions :

-

denrées périssables,

-

transport devenu inutile,

-

non-information d’une non-livraison,

-

retard ayant causé une perte ou une avarie.

Preuve du préjudice

Il faut démontrer un préjudice immédiat et direct. Le seul dépassement du délai ne suffit pas.

Pièces utiles : bons d’enlèvement/livraison, tracking, lettres de voiture, courriels, contrats clients avec pénalités, factures de surcoût.

Forclusion des 3 jours

La forclusion de l’article L.133-3 (réserves dans les 3 jours) ne s’applique pas au retard. L’absence de protestation n’éteint donc pas l’action.

Prescription

L’action se prescrit par un an. Mais une reconnaissance écrite de responsabilité du transporteur (avec offre d’indemnisation) constitue un « titre nouveau » qui interrompt la prescription et la remplace par la prescription de droit commun.

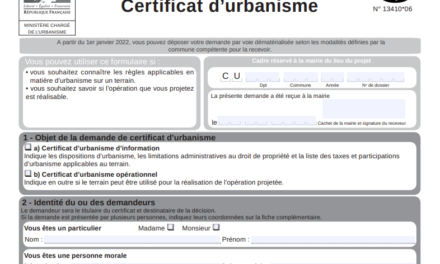

Points d’attention contractuels pour mieux se protéger

- Informer le transporteur : précisez par écrit les enjeux, pénalités et délais critiques pour éviter qu’il oppose l’imprévisibilité des dommages.

- Prévoir une déclaration d’intérêt spécial : indispensable pour sécuriser vos livraisons à fort enjeu (salons, campagnes publicitaires, appels d’offres).

- Neutraliser les clauses abusives : en transport international, toute clause exonérant du retard est nulle (art. 41 CMR).

- Clauses de pilotage : imposez l’information immédiate en cas d’aléa, des astreintes horaires, un reroutage à vos frais mais sans préjudice pour l’indemnisation.

- Assurance complémentaire : certaines polices couvrent les conséquences financières des retards de livraison.

Cas particuliers et évolutions

Les juges considèrent que la rapidité est une obligation essentielle. Les clauses limitatives contraires peuvent être annulées, mais les plafonds légaux restent applicables sauf faute lourde.

Faute inexcusable (depuis 2009)

En matière de pertes/avaries, la loi a introduit la faute inexcusable, définie comme :

« la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

Elle permet d’écarter les plafonds. Mais la jurisprudence reste restrictive : difficile à démontrer pour un simple retard.

En pratique : stratégie de recours

- Identifier le régime applicable : transport intérieur ou CMR.

- Qualifier le délai : date contractuelle ou 450 km/jour.

- Réunir les preuves : bon de livraison, échanges, coûts directs.

- Mettre en demeure (sauf exceptions) et réclamer l’indemnité.

- Activer une déclaration spéciale si prévue.

- Envisager la faute lourde (intérieur) ou le dol (CMR) pour écarter les plafonds.

- Surveiller la prescription annale et sécuriser toute reconnaissance de responsabilité écrite.

Conclusion

Le retard de livraison constitue une problématique juridique sensible en transport routier.

Les entreprises disposent de recours, mais leur efficacité dépend de la preuve du préjudice, du régime juridique applicable, et surtout de la préparation contractuelle (clauses protectrices, déclaration d’intérêt spécial, assurance). Dans tous les cas l’intervention d’un avocat en droit des tranports sera nécessaire.

Message clé : la réactivité, la constitution d’un dossier complet et l’anticipation contractuelle sont les trois piliers d’un recours réussi.

Vous êtes dirigeant de TPE ou PME ? Profitez de notre abonnement juridique annuel et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.